Descente de charges

Objectif du transfert de charges

Les calculs de descente de charges permettent de déterminer la valeur des charges appliquées aux différents éléments constituant la structure porteuse.

Les valeurs obtenues permettront de dimensionner les éléments de la structure.

Les calculs de structure sont règlementés par les Eurocodes qui sont les normes européennes de dimensionnement et de justification des structures de bâtiment de génie civil. Ainsi, l’Eurocode 1 introduit les principes généraux de calcul et de chargement des structures à construire.

La descente de charge fait partie de la note de calcul réalisée par les bureaux d’études car elle permet de dimensionner chaque élément porteur.

Hypothèses

Les hypothèses pour modéliser les descentes de charges sont les suivantes :

- Un comportement et élastique de la structure porteuses ;

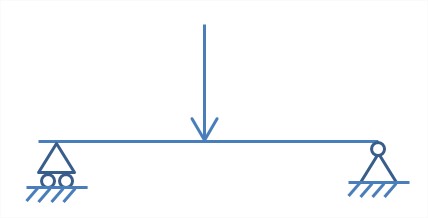

- Les liaisons entre éléments horizontaux et les éléments porteurs verticaux sont considérées comme des articulations (liaison rotule) ;

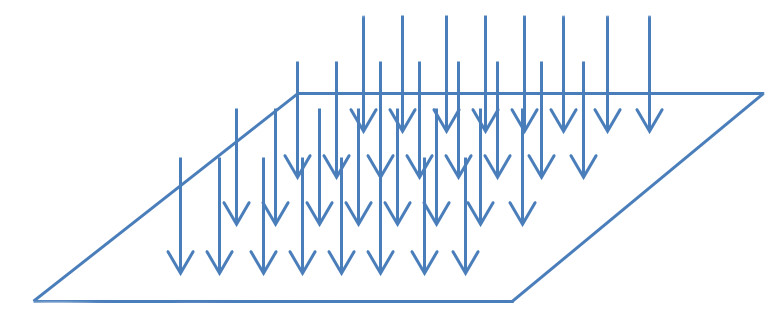

Remarque : on ne fait pas cette hypothèse de modélisation parce que les liaisons se comportent cinématiquement comme des rotules, mais parce qu’elles ne doivent pas supporter des moments ! - Les charges sur les dalles sont supposées uniformément réparties.

Les types de charge

Il existe différents types de charges qui sollicitent les ouvrages.

Dans un projet de construction, l’ingénieur :

- choisit le type de matériau de la structure ;

- détermine les charges appliquées sur la structure ;

- calcule les dimensions des éléments structuraux.

Développement historique

Les constructions anciennes, des pyramides aux premiers ponts de fonte et d’acier, ont été conçues et construites par une seule et même personne, qui n’avait pas de code pour guider sa conception. L’expérience ainsi que certaines « règles du pouce » étaient en usage. Voici quelques caractéristiques de ces règles :

- Proportions géométriques, ex. : hauteur max. selon l’épaisseur du mur

- Essai et erreur → effondrements

- Transmises verbalement par le maitre à l’apprenti

- Secrètes et protégées par une « Guilde » (ex. Francs Maçons qui ont construit plusieurs châteaux et cathédrales).

Classification des charges

On peut classer les charges selon la direction d’application :

- Verticales ou de gravité

- Latérales ou horizontales

ou selon le type d’application :

Ponctuelles : charges concentrées.

Ex. poteau, roue sur sol, équipement sur un plancher (Newton : N)

Linéaires : réparties sur une ligne. Ce sont les charges linéiques en N/m.

Ex. poids propre d’une poutre ou d’un mur

Surfaciques : réparties sur une surface. Les charges surfaciques en N/m².

Ex. neige, poids propre d’une dalle…

Pour déterminer les charges transmises par les dalles aux poutres et aux voiles (murs verticaux) il faut se servir de la surface de plancher reprise par ces poutres ou voiles. Ces surfaces de planchers sont appelées surfaces d’influence.

Types de charges

L’analyse et le dimensionnement d’une structure nécessitent une représentation claire de la nature et de l’intensité des charges appliquées sur celle-ci, car elles sont la cause principale des déformations et des contraintes. On distingue les charges suivantes :

|

Désignation |

Symboles |

Commentaires |

|

Charge permanente |

G |

Poids propre du bâtiment |

|

Surcharge d’exploitation |

Q |

Charge variable due à l’usage prévu |

|

Charge variable due à la neige |

Sw |

Neige, glace et pluie |

|

Charge due au vent |

W |

Choisir l’orientation produisant l’effet le plus défavorable |

|

Charge et effets dus aux séismes |

E |

Considérer à part des autres surcharges |

|

Poussée latérale des terres |

H |

Charge constante y compris la nappe souterraine |

|

Précontrainte |

P |

Effets permanents causés par la précontrainte |

|

Autres surcharges |

|

Température, tassement différentiel, etc. |

Catégorie de risque

Pour déterminer les charges spécifiées de neige, vent et séisme (Sw, W et E), il faut associer chaque bâtiment à une catégorie de risque basée sur l’usage prévu :

Charges permanentes G

Ce sont des charges de gravité fixes, qui incluent le poids propre de la structure et des matériaux composant la construction et le poids des équipements permanents. Les poids propres des éléments courants de construction peuvent être donnés par unité de volume ou unité de surface.

|

MATÉRIAUX |

Poids volumique kN/m3 |

|

Béton armé courant |

25 |

ou

|

MATÉRIAUX |

Poids volumique kN/m2 |

|

Dalle pleine en béton armé, par cm d’épaisseur |

0,25 |

Surcharges d’exploitation Q

Les surcharges sont des forces non permanentes dont la présence varie dans le temps. Même si elles sont variables, elles sont quand même de nature statique.

La surcharge d’utilisation dépend de l’usage prévu de la construction. Elle inclut les personnes, l’ameublement et le matériel entreposé. Sa valeur et sa répartition doivent être choisies de façon à produire l’effet le plus défavorable.

Les valeurs des surcharges d’exploitation souvent utilisées en construction peuvent être trouvées dans des tableaux, présentant respectivement les charges uniformément réparties et concentrées. Voici quelques exemples de ces surcharges réparties :

|

Surcharges réparties |

(kPa ou kN/m²) |

|

Aire de stockage |

4,8 |

|

Aire résidentielle |

1,9 |

|

Rayonnage de bibliothèque |

7,2 |

|

Édifices commerciaux |

4,8 |

|

Salle de classes |

2,4 |

Surcharges dues à la neige Sw

|

Les charges de neige en kPa (kN/m²) sont données en fonction des régions. La surcharge réelle sur les toits varie en fonction de l’élévation, la latitude, la fréquence des vents, la durée de la chute de neige, l’exposition du site, ainsi que la grandeur, la géométrie et l’inclinaison du toit. Les charges au sol doivent donc être modifiées pour tenir compte de tous ces facteurs. |

|

Surcharges dues au vent W

|

Les effets du vent agissant sur une structure peuvent être de nature statique ou dynamique. Il existe 3 méthodes pour tenir compte de ces effets : expérimentale (ex. : soufflerie), calcul dynamique et calcul simplifié. |

Surcharges dues aux séismes E

|

Un tremblement de terre est un phénomène vibratoire associé à des chocs de la croûte terrestre. Une des causes premières est le glissement de plaques tectoniques adjacentes. Le choc résultant de ce glissement se propage sous forme d’ondes causant la vibration de la surface terrestre et de toutes les structures à sa surface. |

Sous l’effet des vibrations, la masse des bâtiments résiste au mouvement développant ainsi des forces dans la structure. Ces efforts sont des forces d’inertie influencée par :

|

La masse du bâtiment |

La distribution de la masse |

|

La rigidité de la structure |

La rigidité du sol |

|

Le type de fondation |

La nature et l’amplitude des ondes vibratoires |

|

La présence ou non d’un mécanisme d’amortissement dans le bâtiment |

|

Quoique agissant dans les 3 directions, les ondes sismiques les plus importantes pour le dimensionnement d’une structure sont les ondes horizontales. La réponse d’une structure à un séisme donné sera principalement déterminée par sa masse, sa rigidité et sa période. L’évaluation de la surcharge due aux séismes peut se faire soit par une analyse dynamique, soit par la méthode des forces statiques équivalentes permise dans certains cas.

Combinaisons de charges

Plusieurs types de charges peuvent agir sur une structure. Une question importante lorsqu’on définit les charges de dimensionnement est : «est-ce que toutes les charges agissent simultanément ?»

Par définition, la charge permanente est toujours présente. La variation vient de la charge d’utilisation. Est-il raisonnable, par exemple, de dimensionner une structure pour les charges maximales résultant d’un séisme et du vent, ainsi que des conditions d’utilisation maximales? La probabilité que toutes ces charges atteignent leur intensité maximale au même endroit et au même moment est très faible.

Ainsi les charges climatiques ne sont généralement pas considérées significatives pour les ouvrages en béton armé, mais elles deviennent fondamentales pour les ouvrages légers de charpente métallique ou bois.

Afin d’éviter le surdimensionnement des structures et les coûts inhérents, plusieurs règlements permettent de réduire les charges de dimensionnement pour certaines combinaisons de charges. Les calculs de conception de bâtiment doivent être effectués aux états limites. Un état limite peut être défini comme étant un état dans lequel une structure cesse de remplir la fonction pour laquelle elle a été conçue. Dans le calcul aux états limites, on distingue :

- ELS : État limite de service : c’est l’utilisation « quotidienne » d’une structure

Exemple : un plancher d’habitation ne doit pas avoir une déformation trop importante, si on veut conserver une planéité pour poser un carrelage ou éviter des fissures

Les charges ne sont pas pondérées

- ELU : État Limite Ultime : c’est la « ruine » de l’ouvrage. On veut s’assurer que l’ouvrage va résister pour assurer la sécurité des utilisateurs.

Il s’agit d’éviter que la poutre « casse » sous le chargement

Pour cela, on pondère les charges, c’est-à-dire qu’on exagère les charges par des coefficients pour se mettre en sécurité. Cette différence de coefficient s’explique par le fait que l’on considère que les charges permanentes sont mieux maîtrisées (à la construction de l’ouvrage) que les charges d’exploitation (liées à l’utilisation de l’ouvrage). Pour une étude de la résistance avec le poids uniquement :

ELS = G+Q

ELU = 1.35G+1.5Q